نبهت دراسة جديدة إلى أن دراساتِ باحثين غربيين حول العنصرية في شمال إفريقيا قد صار فيها “المغاربة السود موضوعا لخطاب تبسيطي ونمطي حول وضعيتهم بالمغرب، وعن مركزية الرق في تاريخهم الشخصي”، تساوي “بين واقع العنصرية الذي يعاني منه المغاربة السود وبين وضعية المهاجرين المنتسبين إلى دول جنوب الصحراء، غير عابئة بالفوارق المجتمعية والاقتصادية والشروط الجيوسياسية المرتبطة بسياسات الهجرة والتي حولت الحدود الحقيقية لأوروبا إلى شمال إفريقيا”.

وتوقفت الدراسة، التي أنجزتها زكية سليم، الأستاذة في جامعة راتغرز الأمريكية، والتي نقلها إلى العربية أحمد نشادير، عند “مبادرات محلية عديدة قد أظهرت الوعي المتنامي بالعنصرية ضد السود، سواء كانوا مهاجرين من جنوب الصحراء أم مغاربة”؛ وهي حيوية في النقاش الداخلي “تتناقض بحدة مع أسطورة الاكتشاف التي تنتجها الأبحاث المنبثقة عن أطروحات غربيّة حول العنصرية بالمغرب، والتي لا تركز على الحوار الذي أنتجه هذا الواقع المجتمعي بالداخل وإنما على فرضية اكتشاف المسكوت عنه”.

ومع استحضار تقارير حقوقية وأبحاث أكاديمية ومبادرات مدافعة عن المغاربة السود والمهاجرين المقيمين بالمغرب من دول جنوب الصحراء، مثل “ماشي عزي” و“ماشي عزية” وغيرها من الملفات الإعلامية والنقاشات الحيوية، فإنه “بالرغم من هذا النقاش الواسع حول مسألة العنصرية بالمغرب والحملات التي قادها مغاربة ومهاجرون، برز حديثا خطاب يدعي كشف ما كان مسكوت عنه بالمغرب تبنته مؤسسات وباحثون غربيون غرضهم المعلن فضح العنصرية في شمال إفريقيا، خصوصا بالمغرب كحقل مفتوح لاستنتاجاتهم”.

وزادت الباحثة: “لقد ساهم استقرار المغرب بعد انتفاضات ما سمي بالربيع العربي وانفتاح البلد على مؤسسات البحث الغربية وباحثيها في أن يصبح البلد مختبرا لإنتاج خبراء في العرق. أعاد هذا الخطاب الحياة لأسطورة الاكتشاف الكولونيالية العتيقة، حيث ادعى بعض الباحثين ومعلّقي الميديا أنهم ينزعون الغطاء عن وجوه العنصرية غير المعترف بها في شمال أفريقيا، مدعين أنهم يملؤون الفراغ المفترض في النقاش المحلي، كما تنم عن ذلك عناوين بعض هذه الكتابات: “ليس هناك عرق هنا، عن السواد، والعبودية، والنكران في شمال إفريقيا ودراسات شمال إفريقيا”، “إنهاء الإنكار” و”بين الاسترقاق والعنصرية في شمال إفريقيا”.

وتذكر الدراسة أن ستيفن كنج يمثل “نموذجا لهذا الطرح؛ فيعتبر هذا الباحث الأمريكي من أهم من تزعم هذا الخطاب ونشره في منابر إعلامية ومجلات عديدة كنشرة الإصلاح العربي، ودورية دراسات شمال إفريقيا، ومجلة أفريكا إز أكنتري/ أفريقيا قُطر، وفي مشروع العلوم السياسية في الشرق الأوسط، من ضمن منافذ أخرى (…) وبقدر ما تكون مجهودات إنهاء حالة “إنكار” الرق وتأثيره على تصور السواد بالمغرب دعوة مهمة، علينا أن نكون متيقظين حيال الطريقة التي يموضع بها بعض الباحثين الغربيين أنفسهم كمُنقذين. كما أن تاريخ الرق لا يمكن أن يستنفد كل الصلات التاريخية والإثنية التي أسسها المغرب في كل حقبه التاريخية مع باقي القارة الإفريقية، لا سيّما غرب إفريقيا”.

ومن بين ما استحضرته الدراسة الروابط التي تغفلها مثل هذه الدراسات التي يوقعها باحثون غربيون مثل “شبكات من التبادل بين الباحثين والعارفين المتصوفة والطلاب، وفي علاقات الزواج والقرابة، وشراكات التجارة، وأكثر من ذلك عزِّزت هذه الروابط لاحقا بأحلام التحرر والثلاثية العالمية والقومية الإفريقية التي اكتسبت موطئ قدم في كل أجزاء إفريقيا، مُلهَمة في الخمسينيات والستينيات بمختلف حركات الاستقلال، والثورة الجزائرية، والناصرية (…) حيث توجهت حكومات شمال إفريقيا بأنظارها جنوبا مشجعة أشكالا متعددة للتبادل الثقافي والفني والسياسي. وقد تم تداول الفكر القاري المناقض من خلال المنصات المغربية والتونسية والجزائرية، أثناء وبعد عقد الستينيات. لذلك، فإن الروابط التي تجمع بين المغرب وبقية القارة الإفريقية أعمق وأغنى بكثير مما يحتضنه تاريخ الرق رغم أهميته التاريخية والتي لا يمكن إنكارها”.

لكن “بالرغم من هذه الروابط” فقد أنتجت بعض هذه الدراسات والمقالات الصحافية الغربية “خطابا يقر بوجود فئتين متمايزتين داخل النسيج الاجتماعي المغربي: فئة البيض أصحاب الامتيازات، وفئة السود المضطهدة من لدن الفئة الأولى وهي ‘قابلة للإنقاذ’. وبينما سارع العديد من المؤلفين والمعلّقين الغربيين إلى ‘إنقاذ’ المغاربة السود من مُضطهديهم، فإنهم تجاهلوا تاريخا طويلا من التمازج الإثني واللغوي، وتشابك الهويات داخل القطر الواحد”.

ثم استرسلت الدراسة شارحة: “منحت معظم هذه الكتابات الرق قيمة تفسيرية، حيث إنها ربطت عنصرية اليوم بتاريخ الرق في المغرب وشمال افريقيا. وقد اكتسبت هذه الأطروحة انتشارا سريعا في الولايات المتحدة بعد نشر كتاب “المغرب الأسود.. تاريخ الرق، والعرق، والإسلام”، من لدن المؤرخ شوقي الهامل (…) بينما تظل القراءة المتأنية لهذا العمل ضرورية (…) كان الكتاب ذا أهمية حاسمة في جلب الرق إلى حلبة المناقشة والوعي العموميين. وقد أظهر الرق بوصفه تأسيسيا لتاريخ واحدة من أهم سلالات الحكم العربية بالمغرب. وما لا يذكره الكتاب هو أن معظم السلالات الحاكمة كانت أمازيغية من أصول صحراوية شكل السواد بعضا من أصولها بالإضافة إلى الرق، وأنتجت أجيالا من السلاطين، وأعيان الدولة من أصول سوداء. كما أن حكايات الرق شكلت مخيلة الرواية المغربية منذ الستينيات كرواية ‘دفنا الماضي’ لمؤسس الرواية المغربية الحديثة، عبد الكريم غلاب، بما يعني أن الغياب المفترض لموضوع العبودية والرق في الكتابات المغربية لا يمثل واقعا حقيقيا”.

ومن بين ما سلطت عليه الدراسة الجديدة الضوء إسهام “معاهد بحث فرنسية مستقرة في المغرب الكبير، كمركز جاك بيرك في المغرب، ومعهد الدراسات المغاربية المعاصرة في تونس، في خلق نقاش أكاديمي حول العرق عبر مؤتمرات وأفلام وبرامج بحثية ساعدت على صياغة “منطقة نظرية”، بتعبير ليلى أبو لغود، جديدة لتوليد معرفة حول العرق والعنصرية بالمنطقة المغاربية”؛ لكن “هذا التركيز لا يوازيه إلا صمت تام حول مسألة العنصرية بفرنسا، بشهادة الباحثين المغربيين المنتمين إلى الحقل الأكاديمي الفرنسي. فيصبح شمال إفريقيا، خصوصا المغرب، مختبرا لتشكيل نظرية حول العنصرية كظاهرة تهم الشمال الإفريقي كمُختبر لتجديد مجالات الخبرة الغربية القديمة التي ركزت على السلطوية السياسية واللامساواة والطائفية والأصولية، والآن العنصرية”.

ومن بين ما نبهت عليه دراسة الباحثة، عبر نماذج أكاديمية في الإحالات، دراسات قدمت للقارئ الغربي السواد بوصفه “الآخر” في شمال إفريقيا، وطرحت البياض بوصفه “قيمة سائدة يصبح من خلالها السواد أقلية إحصائية”؛ وهو ما علقت عليه بقول: “هذا طبعا أمر غير صحيح. ففي المغرب مثلا، ينفي هذا التقاطب بين لونين تاريخا مليئا بالتمازج بين الأجناس والإثنيات، وينفي عنف السياسات الاستعمارية التي ‘عرقنت’ المغاربة جميعهم ليصبحوا موضوعا لسياسات تفرقة جغرافية وعنصرية لا يزال تأثيرها ممتدا إلى اليوم، والتي مثلتها تسمية مناطق شاسعة ‘بالمغرب غير النافع’. والغريب في الأمر هو أن هذا الخطاب الذي يعتبر المغاربة بيضا يتناقض بشكل مطلق مع التصورات الاستشراقية للمور، سكان شمال إفريقيا، بوصفهم سودا، لينتجهم الآن كعرق أبيض سائد على قسمه الأسود”.

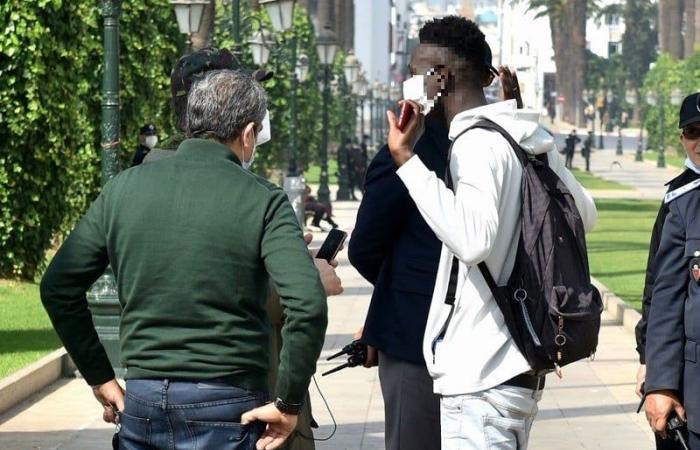

وسطرت الباحثة على أن الطرح النازع للاستعمار ‘الديكولونيالي’ يتطلب من الباحثين المغاربيين “رفض العنصرية ضد السود وفي الوقت نفسه الانتباه الى السياقات المعرفية والإيديولوجية التي أنتجت الخطاب الحالي حول العرق ونقلته إلى شما إفريقيا ليتم تداوله كحقيقة علمية”، مردفة: “بدون أن نشكك في تجارب العنصرية تجاه السود، ينبغي أن ننتبه إلى تعدد التجارب واختلافها لكي لا يصبح واقع السواد واقعا متجانسا يشترك فيه المهاجر الأسود والمغربي الأسود”.

وختمت بقول: “من المهم إنتاج معرفة من الداخل لا تشرعن للهيمنة الثقافية أو السياسية ولا تتضمن فكرة الإنقاذ من الخارج أو نقل الثنائيات العرقية وتاريخ الفصل العنصري الذي ميز علاقات العرق بالولايات المتحدة الأمريكية إلى شمال إفريقيا، التي قد تصبح بفضل هذه الكتابات موطنها الحالي. وأخيرا، افتراض البياض كمكون عرقي لسكان شمال إفريقيا، يقوم على نفي أو إنكار الجذور الإفريقية لشمال أفريقيا. ومن الأهمية بمكان ألا نمنح تاريخ الرق في المنطقة قوة تفسيرية وحيدة التوترات المجتمعية المنبثقة عن ظاهرة الهجرة. نحتاج إلى التحلي بالحذر حين نؤول الوضع العرقي المعقد في المغرب”.