صدر، حديثا، عن دار ركاز للنشر والتوزيع في الأردن، وبترجمة وتقديم أحمد كروم، أستاذ الأدب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة ابن زهر بأكادير، كتاب “زيارة وزَّان، المدينة المغربية المقدسة” للرحالة والمحامي الإنجليزي روبرت سبينس واتسون (ت. 1911م)، أحد الأصوات النادرة التي وثّقت لحظة ثقافية وإنسانية دقيقة من تاريخ المغرب في أواخر القرن التاسع عشر، قبيل فرض الحماية الفرنسية عليه.

يمثل هذا الكتاب وثيقة رحلية فريدة، إذ يصور المغرب، لا بعيون استعمارية أو عبر عدسة المستشرق المتعالي؛ بل من خلال نظرة رجل يقرّ في مقدمة كتابه بأنه جاء إلى المغرب لأخذ قسط من الراحة وتجديد النشاط، لا بهدف الدراسة أو البحث العلمي. ومع ذلك، انقلبت هذه الاستراحة إلى لحظة استكشاف نادرة، تجلّت في انخراطه الحي مع البيئة والمجتمع، وقدرته اللافتة على رصد تفاصيل الحياة اليومية بدقة وموضوعية.

يعترف واتسون، منذ السطور الأولى، بأن زيارته كانت قصيرة ولا تخوّله الكتابة باطمئنان علمي أو جغرافي؛ لكنه في المقابل يعوّل على حسه الإنساني وانفتاحه الثقافي في نقل صورة مختلفة عن المغرب. فقد أراد أن يُنصف بلدا كثيرا ما تعرض، حسب تعبيره، لـ”ظلم الرحالة السابقين”، مقدّما في هذا الكتاب شهادة شخصية حول كرم المغاربة، وعمق هويتهم، وسحر مدنهم.

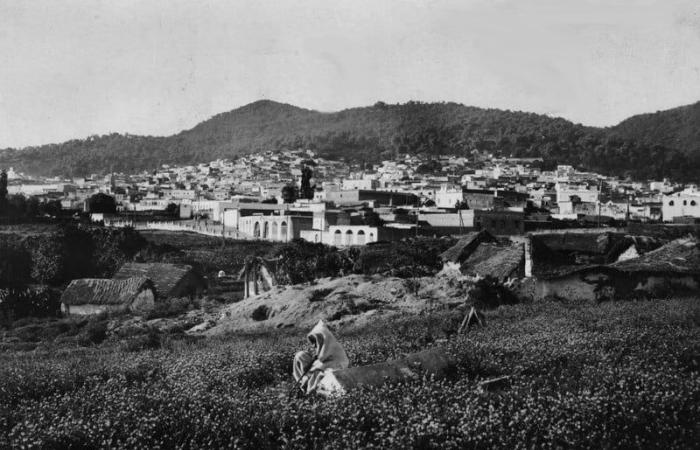

اختار واتسون أن يجعل من مدينة وزَّان محور رحلته، وهي المدينة التي لم يسبق لرحالة أوروبي مسيحي أن زارها؛ ما جعل من زيارته حدثا فريدا آنذاك. وقد دخلها بتوصية مباشرة من الشريف الأكبر مولاي عبد السلام بن العربي، الذي سلّمه رسالة إلى ابنه المُشرف على الزاوية الوزانية في المدينة، ليصبح واتسون ضيفا استثنائيا على واحدة من أقدس الحواضر الروحية في المغرب.

في وزَّان، لم يكن واتسون مجرد مشاهد؛ بل سرعان ما وجد نفسه منخرطا في تفاصيل الحياة اليومية، حتى إنه عُيّن – مصادفة – طبيبا في مستشفى الشريف بعد يومين فقط من وصوله، رغم كونه محاميا وليس طبيبا. هذا الانغماس جعله أقرب إلى شاهد عيان دقيق، ينقل أجواء المدينة وطقوسها وناسها وحتى بيوتها وأسواقها، بنظرة متأملة لا تخلو من الدهشة والاحترام.

ينقسم الكتاب إلى تسعة عشر فصلا، تتنوع مضامينها بين الوصف الأثري والتحليل الاجتماعي والانطباع الروحي. وقد حرص المؤلف على أن يربط بين الواقع المشاهَد وبين التاريخ المكتوب، مستعينا بمصادر مثل ليون الإفريقي ومارمول وكثير من المؤرخين العرب، في محاولة لفهم الخلفيات العميقة للمدن والقرى التي زارها، من طنجة إلى تطوان، ثم أصيلة، فالعرائش، ووزَّان.

خصّص واتسون حيزا مهما للحديث عن الزاوية الوزانية، وعن شخصية الشريف الأكبر، وزوجته الإنجليزية التي أسلمت وعُرفت في الأوساط المغربية باسم “الشريفة إيميلي كين”. وقد أثار هذا الزواج اهتمام الرحالة الإنجليزي، فدوّنه بتفاصيله، مشيدا بدور الزوجة في التقريب بين الثقافتين. كما تحدث بإعجاب عن الدور الاجتماعي والديني للشرفاء في المغرب، معتبرا وزَّان نموذجا للتماهي بين الروحانية والتسامح، حيث يجد الناس في الزوايا ملاذا نفسيا واجتماعيا، لا ملجأ دينيا فقط.

وفي سياق دفاعه عن المدينة، نقرأ نقدا مباشرا لرحالة أوروبيين سبقوه؛ كالدكتور رولفس، الذي وصف وزَّان بأنها مدينة تفشي وفجور، وهو ما كذّبه واتسون قائلا: “لم أر أي تطريز، ولا حانات خمر، ولا ما يدل على الفساد؛ بل وجدت مدينة يسودها الوقار والقداسة”.

لم يكن اهتمام واتسون محصورا بالدين أو السياسة، بل تعداه إلى مظاهر الحياة اليومية: لباس الرجال والنساء، عادات السوق، الأغذية، مظاهر الفرح والحزن، وحتى الحياة الحيوانية في القرى. وقد استطاع أن ينقل إلى القارئ الإنجليزي صورة متكاملة عن الفروقات الاجتماعية بين المغرب وإنجلترا، دون شعور بالتفوق أو نزعة استشراقية متعالية.

يتميّز الكتاب بلغته السردية الشفافة، وقدرته على رسم صور حية للناس والأمكنة؛ مما يجعل منه أكثر من مجرد نص رحلي؛ إنه وثيقة وجدانية، عابرة للزمن، تنقل مشاعر الدهشة الأولى التي تنتاب المسافر عند ملامسته لأرض جديدة. وهو في الوقت ذاته مساهمة في تصحيح صورة المغرب في الوعي الغربي، بعيدا عن الأحكام المسبقة والنظرة الاستعمارية التي وسمت كثيرا من كتابات تلك المرحلة.

يقدّم هذا العمل في ترجمته العربية إضافة مهمة إلى المكتبة الرحلية المغربية والعربية عموما، إذ لا يُقرأ فقط كرحلة؛ بل كمرآة ثقافية، يُطالع فيها القارئ كيف نظر الآخر إلى المغرب من الداخل، لا من الشرفة.